法定相続分とは?図解でわかる相続人の範囲と割合の基本ルール

はじめに:遺産分割の「基本のキ」、ご存じですか?

大切なご家族が亡くなられ、遺産分割の話し合いを始める際、多くの方が疑問に思われること。それは、「法律では、誰が、どれくらいの財産を受け取る権利があるのだろう?」ということではないでしょうか。

その疑問にお答えする、法律が定めた遺産分割の基本的な目安、それが「法定相続分」です。

この記事では、この「法定相続分」という少し難しく聞こえる言葉を、【誰が相続人になるのか(相続人の範囲)】と【具体的にどれくらいの割合になるのか(相続分の割合)】の2つの側面に分け、たくさんの図解を交えながら、日本一分かりやすく解説することを目指します。

この基本ルールを知ることで、今後の遺産分割の話し合いを、きっと落ち着いて進めることができるはずです。

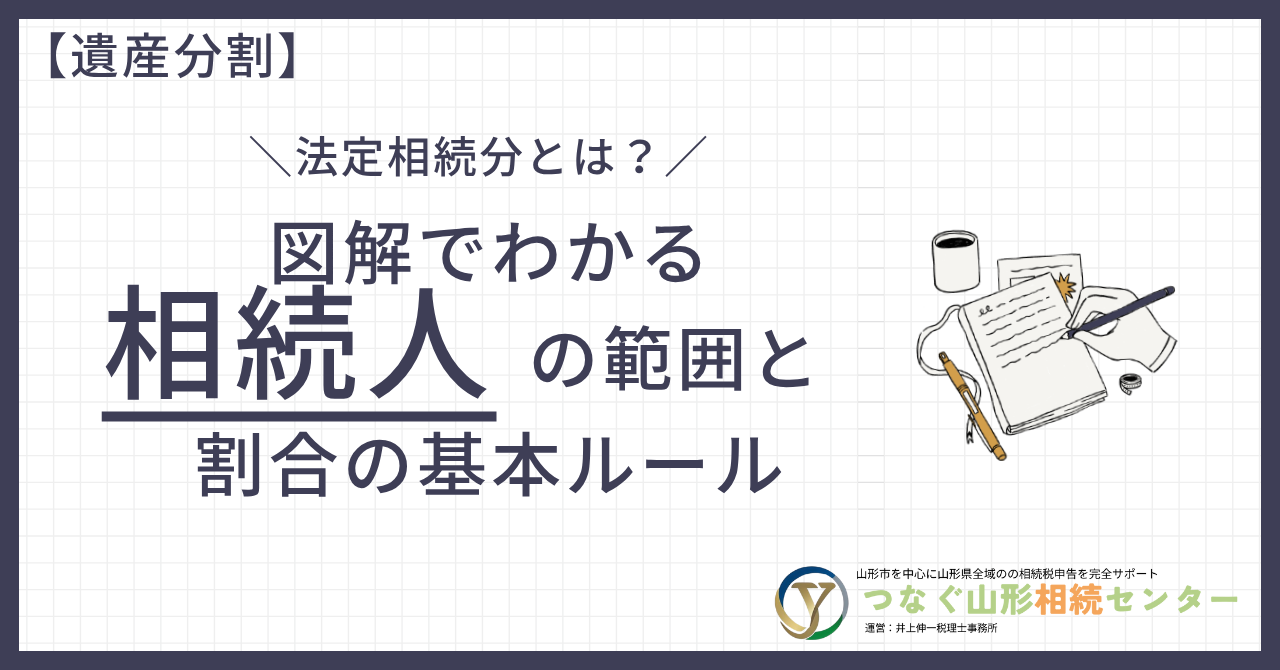

1. まずは相続人の範囲(順位)を知りましょう

法律では、誰が相続人になるかについて、明確な優先順位を定めています。

常に相続人になる方

【配偶者】(夫・妻)

亡くなった方の配偶者は、どのような場合でも常に相続人となります。

順位のある相続人

配偶者以外の親族は、以下の順位で相続人になります。

上位の順位の人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなれません。

【第1順位】子(またはその代襲相続人)

亡くなった方のお子様です。お子様が既に亡くなっている場合は、そのお子様、つまりお孫さんが代わりに相続人になります(これを代襲相続といいます)。

【第2順位】直系尊属(父母、祖父母など)

第1順位の人が誰もいない場合に、相続人となります。基本的にはご両親が相続人となり、ご両親が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

【第3順位】兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

第1順位と第2順位の人が誰もいない場合に、初めて相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、そのお子様、つまり甥・姪が代襲相続します。

2. 【図解】ケース別でわかる法定相続分の割合

それでは、具体的な家族構成ごとに、誰がどれくらいの割合を相続するのか、図解で見ていきましょう。

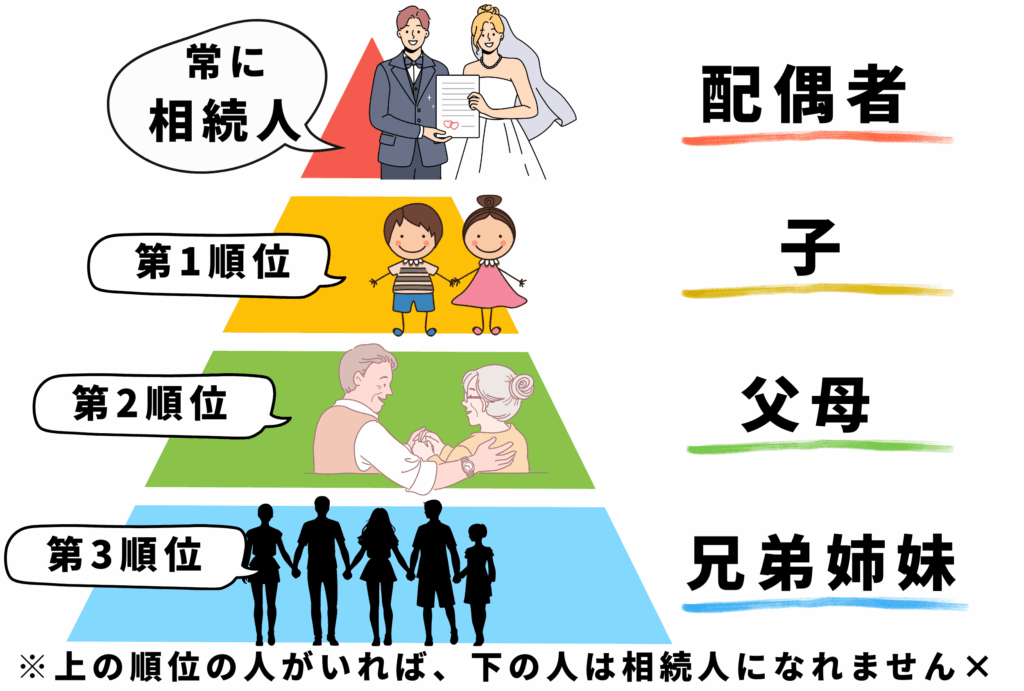

ケース①:相続人が「配偶者」と「子」の場合

最も一般的なパターンです。

- 配偶者:1/2

- 子:1/2

※お子様が複数いる場合は、1/2をさらに人数で均等に分けます。

【具体例】遺産が4,000万円の場合

- 配偶者:2,000万円

- 子(2人):2,000万円 ÷ 2人 = 1人あたり1,000万円

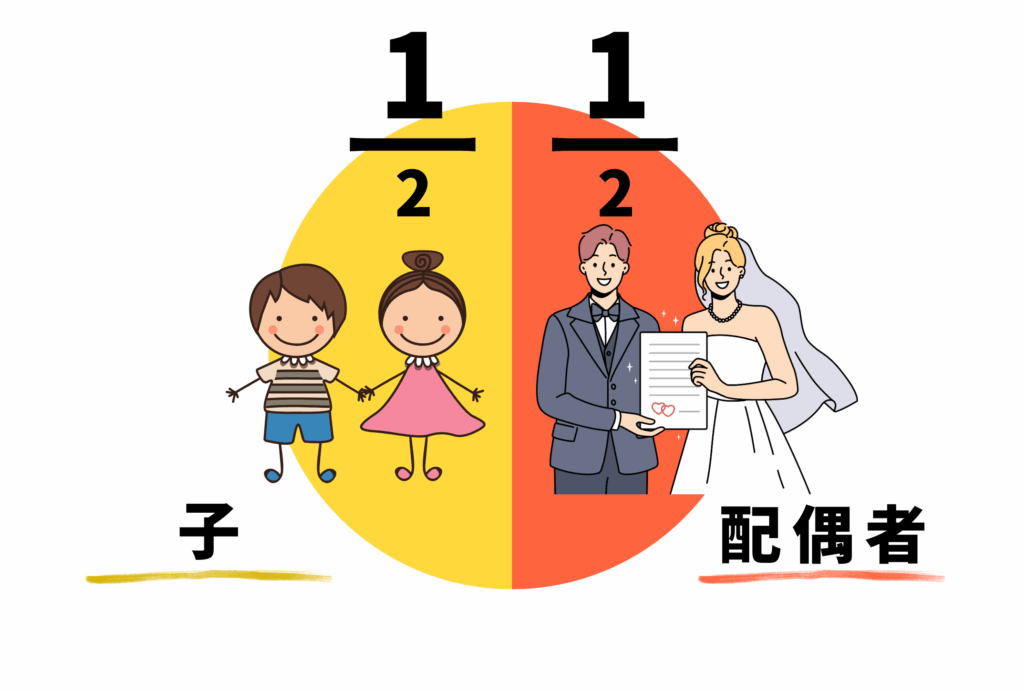

ケース②:相続人が「配偶者」と「親」の場合(子や孫はいない)

- 配偶者:2/3

- 親(直系尊属):1/3

※ご両親がご健在の場合は、1/3をさらに2人で均等に分けます。

【具体例】遺産が3,000万円の場合

- 配偶者:2,000万円

- 父と母:1,000万円 ÷ 2人 = 1人あたり500万円

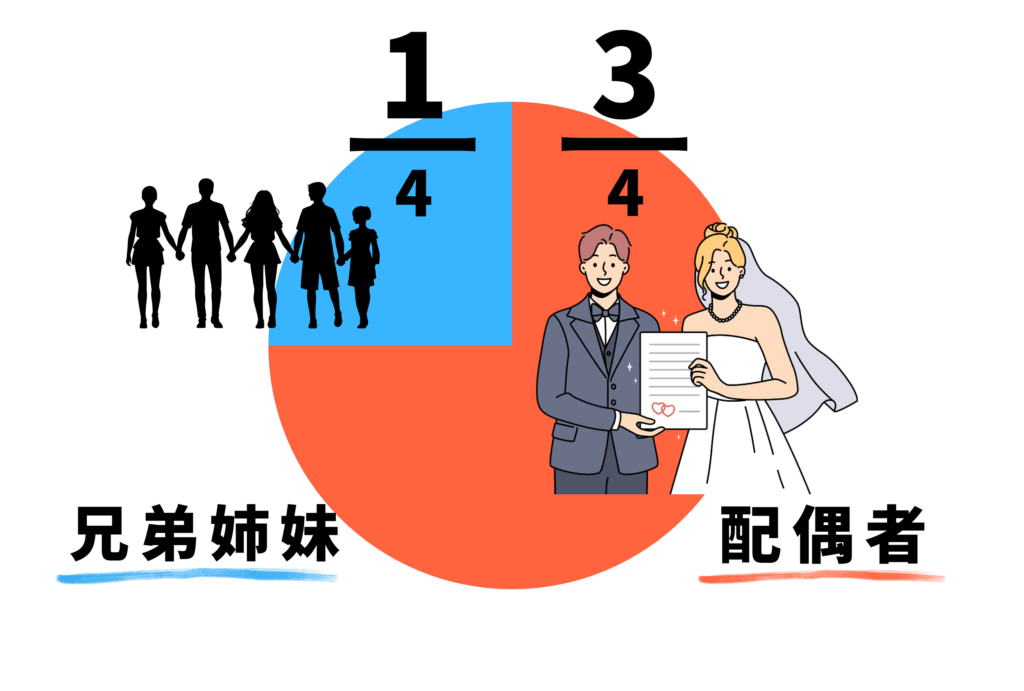

ケース③:相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合(子・孫・親・祖父母もいない)

- 配偶者:3/4

- 兄弟姉妹:1/4

※兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4をさらに人数で均等に分けます。

【具体例】遺産が4,000万円の場合

- 配偶者:3,000万円

- 兄と妹:1,000万円 ÷ 2人 = 1人あたり500万円

3. 知っておきたい法定相続分の3つのポイント

ポイント①:遺言書があれば、遺言書が最優先

法定相続分は、あくまで法律の定めた目安です。故人が遺言書を遺していた場合、原則として遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。

ポイント②:話し合い(遺産分割協議)で自由に変更できる

法定相続分は、絶対的なものではありません。

相続人全員が納得すれば、遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも全く問題ありません。

ポイント③:あくまで「目安」であり「基準」

この法定相続分は、遺産分割の話し合いがまとまらない場合の「基準点」や、相続税の計算、遺留分(最低限保障される相続分)を計算する際の「基礎」として非常に重要な役割を果たします。

まとめ:法定相続分の理解は、円満な相続への第一歩

ここまで、法定相続人の範囲と、具体的な相続割合について解説してまいりました。

この基本ルールをご理解いただくだけで、ご自身の状況が客観的に把握でき、今後の話し合いの方向性が見えてくるかと存じます。

しかし、実際の相続は、

「戸籍を遡ったら、知らない相続人が出てきた」

「代襲相続が複雑に絡み合っている」

など、教科書どおりに進まないことも少なくありません。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、皆様の相続が円満に進むよう、まず正確な相続人調査(戸籍収集)からお手伝いさせていただきます。その上で、皆様のケースにおける法定相続分を分かりやすくご説明し、皆様が納得できる遺産分割協議のゴールまで、親身にサポートいたします。

「私たちの場合は、どうなるんだろう?」

そう思われたら、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。専門家が皆様の家族構成を丁寧にお伺いし、次の一歩を明確にいたします。

コメント